Estoy harto de las páginas Web en las que uno no sabe dónde poner el cursor porque por todas partes se despliegan cosas, se disparan audios, se agrandan publicidades.

La cuestión es peor cuando uno ve un video y, por lo tanto, la página en general pierde el foco: después hay que hacer click en algún lado para recuperarlo, pero ¿dónde? Uno busca ese pixel libre que queda entre dos avisos, o entre la barra de scroll y la última columna de cosas que se mueven.

Cuando aparece una página tranquila, con espacios vacíos, el alivio es físico, se siente desde el estómago.

¿Será posible que den más plata las páginas inundadas de publicidad agresiva, animada, que se agranda y achica en la pantalla? Y si dan más plata, ¿hasta cuándo va a durar eso? ¡Porque hasta el sitio del banco considera que me tiene que distraer con gifs animados a un paso de donde tengo que poner el monto de una transferencia!

El colmo es cuando el propio contenido toma esa actitud agresiva, se modifica al pasar uno el cursor por arriba. O no, el colmo es cuando un aviso, que se superpone a lo que quiero leer, tiene esa X para cerrarlo pero la X no funciona, no cierra, no exit, no way out, y el aviso se queda todo el tiempo que quiere hasta que supone que mis ojos no tuvieron otro remedio que mirarlo y entonces sí, se desplaza para dejarme ver el texto infame, mentiroso, mal escrito que hay abajo.

Autor: Eduardo Abel Gimenez

|

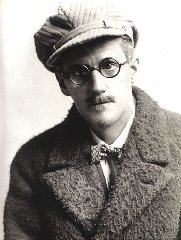

| James Joyce, foto probablemente en dominio público |

El primer día de cada año se festeja el ingreso al dominio público de la obra de autores muertos setenta años antes. Esta vez es el turno de James Joyce, Virginia Woolf y otros. Es decir que ahora se puede reproducir libremente la versión original de sus libros. La versión original, sin aditamentos, modificaciones, notas, que pudieran haberse hecho después y que siguen teniendo “dueño”. Por supuesto, las traducciones no están incluidas.

Está bien que ahora se pueda bajar el Ulysses (no el Ulises) sin culpa. Pero el dato es irrelevante. El 99,99999999% de la producción intelectual humana sigue atrapado bajo leyes que no están hechas para esta época.

Lo que sigue es un conjunto de observaciones dispersas sobre el estado actual de la “propiedad intelectual” y cómo afecta al mundo.

|

| Portada del Quijote, dominio público |

1.

El Quijote está en el dominio público. En 2004, con motivo del cuarto centenario de la obra, la Real Academia Española hizo una edición especial, con un texto revisado cuidadosamente. Fue un placer leerlo. Pues bien: el texto de ese Quijote, el de la Real Academia, el revisado, no está en el dominio público. No se puede reproducir, ni siquiera sin fines de lucro.

Valga la aclaración para aquietar la corriente de felicidad de quienes piensan en un Ulysses devuelto al mundo.

2.

Pasemos a quienes escriben en el presente.

A muchos autores poco o nada conocidos (como yo) les preocupa la “desprotección” de su obra. En especial, que cualquier sitio de la Web pueda copiársela.

Esos autores están sufriendo el engaño de décadas de propaganda. Lo mejor que le puede pasar a su obra es que se difunda.

Muchos no tienen obra publicada por la que hayan cobrado. Otros sí la tienen, pero sus libros se venden poco, o ya les han pagado por reproducir un texto en una revista y ahora no tienen nada más que cobrar. ¿De qué sirve que la obra esté escondida? ¿Acaso no sería posible que con mayor difusión el próximo libro sea más fácil de publicar comercialmente, gane más lectores, dé más plata? En otras palabras: el autor se pone feliz si alguien lo lee, aunque sea gratis. Pero quiere reservarse del derecho de autorizar a otro la difusión de su obra… aunque sea gratis.

(No digo que cada autor deba subir su obra a la Web y regalarla. Digo que pensemos un poco antes de indignarnos cuando alguien sube una obra nuestra. Muchas veces nos está haciendo un favor.)

|

| Donald por Carl Barks, © Disney |

3.

Hay libros, música, películas, todavía protegidos por el copyright, que siguen dando plata. ¡Bien! ¡Que sigan! No me molestaría tanto que El señor de los anillos, la discografía de los Beatles o el pato Donald sigan dando plata por cuatro siglos.

El problema es que, para que esas obras sigan dando plata, se está enterrando todo lo demás.

Imaginen un sistema en el que el copyright no fuera automático, o no se extendiera automáticamente de modo casi indefinido. Imaginen que un heredero de Tolkien, Paul McCartney o el CEO de Disney, para prorrogar sus derechos, tuvieran que decir: “Sí, me interesa que esta obra sea protegida, porque sigo ganando plata.” Ok, entonces, que esa obra siga protegida, y que siga ganando plata. Al mismo tiempo, millones y millones de otras obras, que no dan plata, o que no tienen dueño, o cuyos dueños no se ocupan o no se interesan, esos millones y millones de obras podrían pasar al dominio público sin que nadie perdiera nada. Y haciendo que todos los demás ganemos mucho (aunque no sea en plata).

Hasta ahora la necesidad, o la conveniencia, de los pocos que pueden lucrar con una obra es lo que dicta la ley para todas las obras.

4.

Hay quienes piensan que la liberación de tantas obras al dominio público sería una terrible competencia para las grandes empresas que lucran con el copyright. Eso sería suficiente para que se opusieran a cualquier cambio que no extienda y amplíe el alcance de las leyes.

|

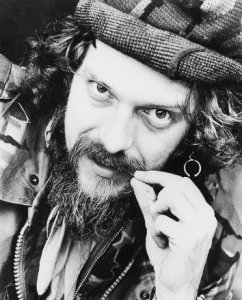

| Ian Anderson, copyright desconocido |

5.

Hace poco se aprobó en Europa una extensión del tiempo durante el cual las grabaciones de audio están protegidas, que era de solo cincuenta años. (Las grabaciones, no la autoría de las obras grabadas, que ya estaba protegida por más tiempo.) Si eso no se aprobaba, las grabaciones de los Beatles pronto estarían por pasar al dominio público. Es decir, se podría hacer una edición propia de un disco de ellos, pagando solo derechos de autor.

Entre los defensores más visibles de esa extensión estuvo Ian Anderson, el frontman de Jethro Tull. Uno de mis héroes de juventud.

Un argumento esgrimido para extender la protección fue que algunas estrellas de rock están envejeciendo y si dejan de cobrar royalties por sus grabaciones se quedan sin ingresos. Lo dijo Ian Anderson, y le hicieron caso.

No se me ocurre mucha gente que cincuenta años después siga cobrando por el equivalente a tocar en un disco. ¿Los actores de cine cobran por sus actuaciones de 1960 (si no tienen un contrato muy especial, que no sé si existirá)? ¿Y los actores de teatro?

Pero bueno, digamos que Ian Anderson y los músicos que lo acompañaron en el maravilloso Stand Up de 1968 merecen cobrar por esa grabación hasta que se mueran. Y que sus hijos, nietos, biznietos y demás también merezcan cobrar. Está bien.

¡Pero que eso no sumerja en la oscuridad a todas las demás grabaciones que se hicieron en el último medio siglo!

¿Qué necesidad hay de que toda grabación existente, hasta la más recóndita y olvidada, quede “protegida”, y por lo tanto no se pueda copiar, reeditar, samplear? ¿No es un precio demasiado caro para que Ian Anderson y compañía sigan cobrando?

6.

Las grandes empresas discográficas y las grandes productoras de cine presionan para que las leyes de propiedad intelectual se hagan cumplir a rajatabla, y también para que se dicten nuevas leyes, más restrictivas. Ejemplos: la ley Hadopi en Francia, la ley Sinde en España, el proyecto de ley SOPA en Estados Unidos. Ok, tienen derecho a defender sus intereses, y los accionistas esperan ganar más plata, bajo amenaza de vender las acciones y pasarse a otro rubro.

El problema es que ese modelo de negocio, válido para ese conjunto de empresas, acaba afectando a toda la producción intelectual, su uso, su desarrollo, su evolución. Que una empresa proteja las películas de Tom Cruise y otra empresa proteja los discos de Britney Spears me parece fantástico. Lo que no vale es que se dicten leyes que repriman a todo el mundo y ahoguen al resto de los productos intelectuales, para que esas empresas se salgan con la suya. En todo caso, habría que pensar en otro método.

|

| Lawrence Lessig (fundador de Creative Commons) foto por Joi Ito, licencia CC BY 2.0 |

7.

Eso ocurre por un lado. Por el otro, cantidades crecientes de escritores, músicos, cineastas y demás han dejado de buscar formas de “proteger” su obra de la copia. Al contrario, están buscando formas de proteger su obra de las leyes de copyright. Para que nadie pueda ir preso, jamás, por copiar su libro, su disco o su película. Para alentar la reproducción, la difusión, el reúso. Para que el mundo vuelva a la normalidad.

Los programadores han logrado una maravilla que todavía no se reproduce en otras ramas del arte: el software open source, de código abierto. Software gratuito, que cualquiera puede usar, modificar, redistribuir. Con el agregado de una condición genial: quien modifica una obra (y no se limita a usarla privadamente) debe distribuir su modificación de la misma manera.

Creative Commons se ha ocupado de llevar el concepto, adecuándolo, al resto de la producción intelectual. Su eficacia está probada, pero sigue muy lejos de compensar el daño que hacen las leyes antiguas y las empresas que buscan hacerlas más antiguas todavía.

8.

El copyright se inventó cuando cualquier copia requería la producción de un objeto físico. Sobre todo, la copia de un texto escrito. La música tardó mucho en recibir esa protección, porque se reproducía ejecutando instrumentos: en todo el mundo, la música popular se transmitía sin pasar por un formato físico, y sin que la ley la alcanzara. La radio, la fotografía, la televisión, el cine, no existían. Y cuando existieron, la ley los fue protegiendo.

Hasta 1970, más o menos, las leyes de copyright solo afectaban a quienes querían lucrar con obras ajenas, haciendo ediciones no autorizadas por los autores. Por ejemplo, obligaba a una editorial a pagarle al autor para editar un libro. De manera que la ley le hablaba a muy poca gente. La copia personal, hecha para uso privado, era casi inexistente: las obras, en general y en la práctica, eran incopiables.

Entonces fueron apareciendo el cassette de audio, la fotocopia, el VHS. Las grandes empresas trataron de limitar esas tecnologías (y la fotocopia todavía hoy sigue despertando grandes inquinas). Pero la gente, en general, siguió con poca necesidad de preocuparse. Todos hicimos por entonces cassettes con antologías de canciones. Todos grabamos una película en VHS. El resultado solía ser deplorable, por la pérdida de calidad que implicaban esas copias.

Internet lo cambió todo, como sabemos. Pero ese cambio drástico tiene un aspecto que pocas veces se describe de esta forma: las leyes de propiedad intelectual pasaron a afectarnos directamente a todos los habitantes del planeta. Como si todos nos hubiésemos comprado una imprenta, una fábrica de discos, una copiadora de negativos. Ya no se trata del imprentero pícaro que saca ejemplares no autorizados. Se trata del hijo del vecino que baja canciones y series de televisión.

Además, ahora la copia es indistinguible del original. Y la copia de la copia también, para siempre.

|

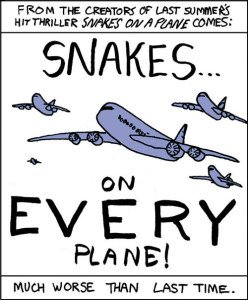

| De xkcd, por Randall Munroe, licencia CC BY-NC 2.5 |

9.

Esta es la situación, ahora que tenemos Internet y copias inmediatas e indistinguibles del original:

Es como si de pronto todos los seres humanos aprendiéramos a volar y se nos aplicara, de un plumazo, la ley de aeronavegación.

No tengo idea de lo que dice la ley de aeronavegación. Si abro las alas de esta forma, y me elevo por entre esos edificios, ¿puedo ir preso?

Pero además, y sobre todo: ¿tiene sentido que me apliquen a mí la misma ley que a un Boeing 747?

Las leyes de copyright, y más en general las de propiedad intelectual, son complejas, poco intuitivas. Como poco intuitivo es el concepto mismo de propiedad intelectual. Y sus objetivos fueron trazados mucho antes de que alguien imaginara las posibilidades de Internet y el mundo digital.

Ya es hora de que esas leyes de otra época caduquen, y se escriban nuevas.

Cómo tendrían que ser esas nuevas leyes no lo sé. Hay gente más capacitada que está pensando al respecto con el criterio de reducir las restricciones, despenalizar a las personas, separar el producto comercial del que no lo es, dar al autor varias opciones con respecto a la distribución de su obra. Y sobre todo aprovechar las tecnologías digitales, explotarlas en vez de ahogar y prohibir sus usos.

Claro que en este proceso no participan, en general, los gobiernos ni las grandes empresas.

*

Nota:

Hice esfuerzos razonables para determinar el copyright de las imágenes, y por usar imágenes sin vulnerar derechos de otros. Estoy bastante seguro de casi todas. De la foto de Ian Anderson no logré establecer el origen ni el estado de los derechos. Tanto en ese caso como en el de Donald, estrictamente, no tengo derecho a reproducir las imágenes acá. La costumbre indica que si el dueño de los derechos respectivos me exige que las saque, las saco.

La diversidad de situaciones dadas para este pequeño conjunto de obras ayuda a demostrar lo complejo que es el tema de la propiedad intelectual así como está hoy.

Por último, siempre vale la pena aclarar que no soy abogado.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

La versión online del diario La Nación tiene esa habilidad rara de ser una caricatura de sí misma.

Uno de los temas centrales, que viene mostrando al menos desde ayer, es este:

“¡Oh, no!”, piensa uno mirando la imagen en detalle, “¡A cuánto estarán las bananas en Santa Teresita!”

Pero luego, al pasar el mouse sobre la noticia (con lo que la imagen desaparece bajo un copete, entrada, bajada, teaser, como lo llamen), descubrimos la verdad:

Claro, es La Nación. Y es la versión online. O sea, una caricatura de sí misma.

En una página interior, el artículo en cuestión confirma lo que dice el copete. Y reaparece la foto, esta vez con epígrafe explicativo:

Me acabo de fijar, y resulta que no es solo la versión online. En la versión impresa, esa es la foto principal y ese es el título más grande (aunque no el que está más arriba). Al menos, en papel se ve todo junto: foto, epígrafe, título y bajada, en ese orden.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

Qué cosa: a esta altura de mi vida, y nunca había publicado un libro de cuentos. Pues bien, acaba de llegar mi primer libro de cuentos, La Ciudad de las Nubes, publicado por Edelvives en la colección Alandar. Son doce relatos cortos que retoman deliberadamente temas clásicos de la ciencia ficción.

Estoy muy contento. Y también muy agradecido a la editora, Laura Giussani, y a la directora de arte, Mariana Valladares. Y especialmente a Gabriel, mi hijo, que iba leyendo (y aprobando) los cuentos a medida que los escribía. A él está dedicado este libro.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

La serie, que empezó con gran repercusión de público y crítica, llega al segundo episodio. En cierto momento el protagonista se enfrenta a mano armada con uno de sus enemigos, que son muchos y malvados. El enemigo es más rápido, tiene mejor puntería, está mejor entrenado. Para sorpresa de millones de televidentes, una bala atraviesa el corazón del protagonista, que muere en el acto.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

4095 es lo que da, en números decimales, si tomamos el día y la hora como una cadena de unos en notación binaria: 111111111111, 11/11/11 a las 11:11:11. (Escribo esto un año antes, el 11/11/10, para no olvidarme. No sé qué andarán diciendo de tantos unos una vez llegado el momento, pero me imagino que habrá muchos blogs ocupándose del tema.)

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

Supongo que, con el tiempo, las bibliotecas en las casas van a seguir el camino de los pianos. Sustituidas por la tecnología, serán cada vez más inusuales, solo para especialistas.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

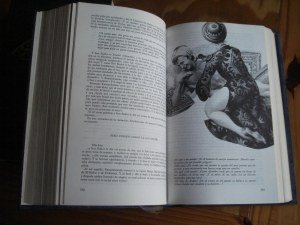

Las mil noches y una noche. Versión de Vicente Blasco Ibáñez. Ilustraciones de Juan Marigot. Dos volúmenes. Círculo de lectores, Barcelona, 1978.

Son unos libros grandes, pesados, hermosos por afuera y por adentro.

Los dos tomos se distinguen entre sí por la cantidad de aves que hay en el lomo. Curiosamente, en ambas tapas hay dos aves y una sola estrella.

Entre los dos tomos suman unas 1.900 páginas “en Garamond 9” (como dice en la página de los créditos). Hay ilustraciones en blanco y negro y a color, a veces con cierta audacia. La versión en castellano de Blasco Ibáñez está hecha a partir de la “traducción directa y literal al francés, Dr. J. C. Mardrus”. (Click en las fotos para verlas mucho más grandes, tapas incluidas.)

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

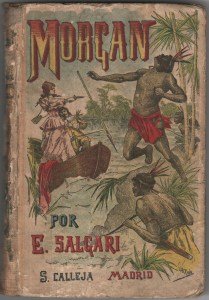

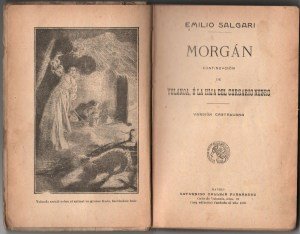

Emilio Salgari, Morgán. Continuación de Yolanda, ó la hija del corsario negro. Saturnino Calleja Fernández, Madrid, sin fecha.

Acá van algunas páginas del libro. En todos los casos (también en la tapa), click para agrandar.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

Mi placard tiene dos puertas corredizas. La de la izquierda no cierra. Es decir, está superpuesta con la puerta de la derecha, y por más que empujo no se mueve. Esto es un problema, porque necesito ropa que quedó encerrada atrás.

No veo nada que le esté trabando el paso: ningún cajón abierto, ninguna prenda atravesada. Los carriles por los que debería moverse están despejados y rectos. (Mejor dicho, el de abajo es un carril, mientras que el de arriba es más bien un canal. Igual, ambos están libres y en buenas condiciones.)

A la derecha de la puerta trabada queda una abertura estrecha, apenas suficiente para pasar los dedos. Aprovecho eso para agarrar la puerta de ambos bordes, levantarla un poco, y así sacarla de su sitio. La apoyo en el piso, o más bien la dejo caer, más que nada sorprendido por el peso. Después, mejor preparado, vuelvo a levantarla y con unos pocos pasos apurados la llevo frente a la ventana y la apoyo contra el vidrio. La ventana es el único lugar del dormitorio donde puedo ponerla sin repetir el problema inicial, es decir sin dejar encerrado algo que luego voy a necesitar.

La otra puerta, la derecha, se mueve sin problemas. Saco lo que necesito del placard, me cambio y voy al living. Unos minutos después me he olvidado del tema de la puerta, así que es una sorpresa cuando finalmente vuelvo al dormitorio, ya de noche, y al encender la luz me encuentro con que la puerta del placard está apoyada contra la ventana.

A la mañana siguiente, lunes, llamo a un carpintero. Se llama Ángel. Bajo a abrirle. Trae un escarbadiente entre los labios y una gorra azul. En cuanto entra al departamento saca un destornillador del bolsillo, y así armado me sigue hasta el dormitorio. Le muestro la puerta y le explico la situación, más o menos con las mismas palabras que usé por teléfono.

Ángel lo inspecciona todo y dice:

—Debe ser el chafitón.

Espero unos segundos, y como no agrega nada pregunto:

—¿Qué es el chafitón?

Ángel se inclina sobre la puerta y da un golpecito de destornillador en el borde izquierdo, a unos cinco centímetros de la base.

—Acá, ¿ve? —dice—. La esquina del montante. El barteño.

No sé de qué habla. No veo nada. Supongo que Ángel se da cuenta, porque guarda el destornillador y me mira. Levanta las manos y las pone en ángulo recto una contra otra, unidas por la punta de los dedos.

—El problema es el ángulo de encaje —dice—, así.

Y otra vez se da vuelta para enfrentar la puerta.

—Ajá —contesto.

—Voy a tener que llevármela —dice Ángel.

—¿No la puede arreglar acá? —pregunto.

—Ni hablar —dice, dándome la espalda—. Para esto se necesita la máquina.

No digo nada. Ángel levanta la puerta con toda facilidad y, caminando de costado, la lleva al living. La forma en que atraviesa las puertas del departamento, sin que la puerta del placard roce los marcos o el piso, indica que es un verdadero profesional.

—¿Llevará mucho tiempo? —pregunto en el camino.

—Llámeme pasado mañana —dice Ángel—. Miércoles, ¿no?

—Miércoles, sí. ¿Cuánto me va a salir? —pregunto mientras lo acompaño hasta el ascensor.

—Calcule unos cien pesos —responde—. Más o menos. Depende del acabado.

Abro las puertas del ascensor. Por un momento parece que la puerta del placard no va a caber en el ascensor, o que Ángel y puerta no van a entrar juntos, pero al final Ángel tiene éxito. La puerta queda medio en diagonal, entre la botonera del ascensor y la esquina opuesta, con Ángel oculto y apretado detrás. El problema ahora es que yo también tengo que bajar, para abrir la puerta del edificio, pero no queda lugar para mí. Tal vez estoy un poco gordo.

—Bajo yo —dice Ángel, la voz opacada—, y después baja usted a abrirme.

—¿Va a poder abrir las puertas del ascensor, en la planta baja? —pregunto.

—Yo me arreglo —dice Ángel—, no se preocupe.

Aprieto el botón de la plata baja (el ascensor es automático) y cierro las puertas. El ascensor desciende. Me quedo esperando. Al final oigo que se detiene, allá abajo. Durante unos segundos no pasa nada más, y me pregunto qué estará haciendo Ángel. Después suena un golpe fuerte, como de metal contra metal, y otro golpe más bajo. En el medio, una exclamación ahogada, un “¡ah!” o tal vez un “¡ag!”. Tras cuatro o cinco segundos más de puro silencio, se abre una de las puertas, y luego la otra. Siguen unos ruidos tenues, por lo que me doy cuenta de que Ángel está saliendo del ascensor, y luego el ruido de las puertas al ser cerradas.

Llamo al ascensor. Bajo. Encuentro a Ángel de pie junto a la salida del edificio, con la puerta de mi placard apoyada en la pared. Está terminando de envolverse la mano derecha con un pañuelo.

—¿Se lastimó? —pregunto.

—No es nada —dice Ángel, mientras sostiene una punta del pañuelo entre los dientes y hace un nudo con la otra punta en la mano izquierda.

Dudo un momento, con las llaves en la mano.

—¿Me abre? —pregunta Ángel.

No puedo dejar de mirar el pañuelo, en el que ahora aparece una mancha roja.

—Sí, claro —contesto.

Abro. Ángel levanta la puerta del placard y sale.

—Llámeme pasado mañana —dice, sin detenerse.

—De acuerdo —digo, mientras Ángel dobla a la derecha y se pierde de vista tras la pared—. Hasta luego. —Pero ya no sé si me oye.

Dos días después, miércoles, llamo a la carpintería a eso de las diez de la mañana. Me atiende una mujer.

—Carpintería del Ángel. Habla Maura.

—Buenos días —digo—. Con Ángel, por favor.

—¿Por qué asunto es?

Le explico.

—Un momento —dice. Oigo que apoya el tubo en alguna parte, y el ruido de una silla que se arrastra por el piso.

Espero. Hay una radio encendida, en la que dos personas hablan y se ríen sin parar. El sonido llega tan distorsionado que no entiendo una palabra. Por detrás se oye una sierra que corta madera. La sierra se interrumpe. La gente de la radio habla un poco más. La sierra vuelve a sonar.

La mujer levanta el tubo.

—Ángel no vino hoy —dice—. Por favor, llame mañana.

—Bueno, gracias —contesto.

Cortamos.

A la mañana siguiente, jueves, vuelvo a llamar. No contesta nadie. Insisto a la tarde, y tampoco.

El viernes estoy a punto de llamar otra vez cuando suena el teléfono. Es la mujer de la carpintería.

—Soy Maura, de la Carpintería del Ángel —dice—. Perdone que lo moleste. ¿Usted sabe algo de Ángel?

—¿Qué? —pregunto—. ¿Cómo si sé algo?

—Ángel desapareció —dice la mujer—. Lo estamos buscando por todas partes. Le ruego que si sabe algo de él nos avise.

Maura habla en susurros. No se oye la radio, ni tampoco la sierra.

—Por supuesto —le digo—, pero no sé si…

—Es un favor que le pido —interrumpe—. Usted sabe que su puerta es el último trabajo que hizo.

—¿Ya la arregló? —pregunto. Es un impulso del que me arrepiento enseguida. Pero no sé si la mujer me oye, o si me entiende.

—Llámenos, entonces —dice—. Y si no lo llamaré yo.

Cortamos.

El resto del día se deja ir sin novedades. El sábado a la mañana dudo mucho antes de llamar, así que al final llamo hacia las doce y media. No contesta nadie, pero tal vez sea porque ya han terminado de trabajar. O porque no trabajan los sábados.

El fin de semana pasa de a poco. Dos o tres veces tengo que mover la puerta que le queda al placard. Sigue andando bien.

El lunes a la mañana, en la carpintería, nadie contesta el teléfono. A la tarde tampoco. Ni el martes, ni el miércoles. Maura no vuelve a llamar.

El jueves a eso de las once, antes de salir, pruebo por última vez. Nada. La carpintería queda a unas diez cuadras de casa. Trato de caminar con lentitud, pero no lo consigo. Llego agitado.

La carpintería, desde afuera, se ve como un viejo galpón de paredes ennegrecidas. El frente está casi completamente cubierto por una persiana, que está cerrada. En la parte alta de la persiana hay unas letras medio despintadas: “CARPINTERIA”. No dice “del Ángel” ni ningún otro nombre. En la parte baja se superponen capas y capas de graffiti. La pequeña puerta del centro de la persiana tiene un candado que debe pesar dos kilos.

Pero a un lado de la persiana hay otra puerta, de madera. Está apenas entreabierta, así que veo unos centímetros de pared interna, pero no el interior del galpón. Al otro lado hay silencio.

Busco un timbre, pero no lo encuentro. Golpeo la puerta con los nudillos. Es de esa clase de puertas que casi no hace ruido cuando uno golpea, de manera que espero unos pocos segundos e insisto, esta vez dándole con la palma de la mano.

No sale nadie.

Miro a un lado y a otro de la calle. Está vacía. De todos modos, siento como si me estuvieran espiando desde cada una de las casas de enfrente cuando empujo la puerta un poco y me inclino a un lado para ver adentro.

El galpón parece vacío. Hay unas claraboyas por las que entra algo de luz, en la parte alta de la pared opuesta a la puerta, pero el lugar está oscuro y quieto. Empujo la puerta otro poco más. Asomo la cabeza al interior del galpón.

Es verdad, está vacío. El piso de cemento, sucio y desparejo, se extiende hasta la pared del fondo. Hay rastros de aserrín, pequeños montículos, huellas. La pared de mi lado tiene marcas más claras que dibujan una estructura de tabiques, muebles, algún cuadro, de lo que ahora no queda nada.

Pero allá lejos, en el fondo, está la puerta de mi placard. La pintura blanca se destaca contra la pared de ladrillo descubierto. En realidad no tengo cómo saber que es la puerta de mi placard y no otra puerta semejante, pero tiene que ser la mía, no me imagino otra puerta igual abandonada en este sitio.

Retrocedo un paso y vuelvo a mirar a los lados. La cuadra sigue vacía. Doy media vuelta y empiezo a estudiar las casas de enfrente, pero esto dura solo un instante porque me doy cuenta de que es una actitud culposa.

Es mi puerta, claro que es mi puerta. Estoy seguro. Y no hay nadie. Sé que va a ser muy trabajoso cargarla a lo largo de diez cuadras, pero no tengo otra cosa que hacer. Me pregunto si Ángel habrá llegado realmente a arreglarla.

Giro la cabeza a un lado, y con disimulo, de reojo, estudio una de las casas con jardín que hay al otro lado de la calle. Me parece ver movimiento detrás de una ventana, pero tal vez sean las cortinas llevadas por el aire. Tal vez sean mis propias pestañas.

Vuelvo a mirar al frente. Oigo el motor de un auto que viene por la otra cuadra, se acerca y pasa lentamente detrás de mí para volver a alejarse por el otro lado. Esto se está haciendo largo. No puedo seguir así mucho tiempo.

Levanto la mano, agarro el picaporte de la puerta medio abierta y tiro hasta dejarla más o menos como estaba cuando llegué.

Camino hasta la esquina en dirección a mi casa, espero que pase un colectivo y cruzo la calle. El viento me despeina. Otra vez hace frío en la ciudad.

Nota del 6 de julio: lo que sigue es un final diferente, escrito por Germán Machado:

«Vuelvo a mirar al frente. Oigo el motor de un auto que viene por la otra cuadra, se acerca y pasa lentamente detrás de mí para volver a alejarse por el otro lado. Esto se está haciendo largo. No puedo seguir así mucho tiempo.

Cuando salgo, hace frío y el viento me empuja hacia un costado y el otro, alternativamente. Pienso en eso del chafitón y del ángulo de encaje, y que aún me quedan diez cuadras por delante. Supongo que en un par de cuadras voy a entrar en calor.»

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).