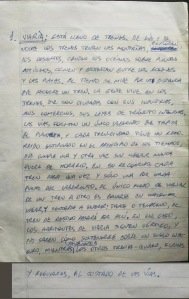

En una caja de papeles viejos encuentro esta hoja de cuaderno suelta, sin fecha. Por la letra y el estilo, la debo haber escrito en los setenta. Habrá sido el comienzo de un proyecto que no seguí, como tantos. El texto, que ocupa el frente y la primera línea del dorso, describe un mundo cubierto de vías de tren. Algo como Railsea, novela de China Miéville, publicada en 2012; o como Transmundo, historieta de Enrique Alcatena y Eduardo Mazzitelli, publicada como libro en 2013, escrita y dibujada unos años antes. Me hace gracia, porque en su momento me sorprendió que a Miéville, por un lado, y a Alcatena y Mazzitelli, por el otro, se les hubiera ocurrido lo mismo. Y resulta que…

(En caso de querer leerlo, click para agrandar.)