“Pero a veces también aparecen libros, apenas visibles, como para pasar inadvertidos entre los demás libros. Libros así, como casi nada. Libros que, a no ser que una amiga te los obsequie como regalo de pre-cumpleaños, ni siquiera te permiten escribir esta columna. Justo hablo de uno de esos libros. Libros que no lees, sino que te suceden. Libros que no pasan, sino que se quedan. Libros en los que te sumerges y no sales sin que te mojen.”

Autor: Eduardo Abel Gimenez

No solo pasa con las películas. Acá van dos casos de libros con el título cambiado:

Philip K. Dick, Planetas morales. Título original: The man who japed. Ediciones Cenit, Barcelona, 1960.

Tampoco pasa solo con las traducciones:

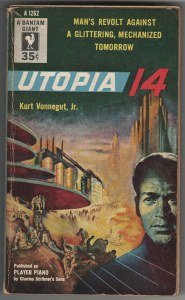

Kurt Vonnegut, Utopia 14. Bantam Books, New York, 1954.

Como se ve, en la tapa se aclara: “Published as PLAYER PIANO by Charles Scribner’s Sons”. Casi como si Player piano hubiera sido un título falso, o provisorio, hasta que la novela logró finalmente su título “bueno”.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

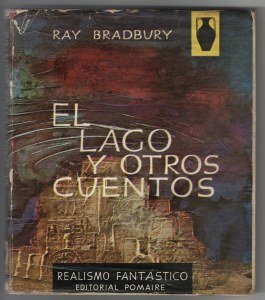

Ray Bradbury, El lago y otros cuentos. Editorial Pomaire, Barcelona, 1965. (Click para agrandar.)

En agosto de 1971 yo tenía diecisiete años y estaba maravillado con Ray Bradbury. Había leído Crónicas marcianas, El hombre ilustrado, Fahrenheit 451, y probablemente Las doradas manzanas del sol y Remedio para melancólicos. Todo en las ediciones de Minotauro, cuidadas, bien traducidas, respetuosas del autor y del lector. Me encontré con este libro y lo compré entusiasmado. ¡Otra colección de cuentos de Ray Bradbury!

En la contratapa no decía nada, pero como era una edición fina, de tapa dura, con sobrecubierta, había solapa. Seguramente la leí antes de comprar el libro (click para agrandar):

Llegué a casa y me puse a leer. Si confiaba en algo, era en los libros. Si algo no me podía fallar, era un libro. Había pasado y seguiría pasando por ediciones entre malas y espantosas de mi escritores favoritos, las de colecciones como Cenit, Nebulae y otras. Pero les creía a todas. Hasta que recorrí el libro recién comprado y encontré el índice.

El índice no está adelante, a la vista, por supuesto que no. En este libro el índice está atrás, en lo que sería la página 173 si estuviera numerada. Y es así (click para agrandar):

¿Pero cómo? ¿Un cuento de Bradbury, de apenas diez páginas, y después Robert Bloch, Theorore Sturgeon, Edmond Hamilton…? Sí, Sturgeon también me gustaba mucho. Henry Kuttner, que está al final, me gustaba un poco. A los demás no se si los conocía (seguro que conocía a Hamilton, pero no me entusiasmaba). Pero nada de eso era importante. Yo había comprado un libro de cuentos de Ray Bradbury, pero lo que venía era otra cosa. Me sentí profundamente estafado. Leí el libro, porque leía todo lo que compraba. Lo conservé. Pero este libro era basura de la peor calaña, era un engaño malintencionado.

Claro, después que uno ya se enteró, resulta que la solapa no dice en ninguna parte que todos los cuentos sean de Ray Bradbury. Lo que dice es que Bradbury “encabeza esta selección de cuentos”. Pero también se cuida de decir que hay otros autores. La solapa revolotea en torno de la mentira, sin deletrearla y sin desenmascararla.

Impresiona cómo ciertas cosas de adolescencia se quedan con uno para toda la vida. En este caso, lo que me acompaña cuarenta años después es la sensación de asco, rabia, impotencia, que todavía me da cuanto miro este libro.

(Buscándolo en la Web acabo de ver que hay una edición posterior, de Javier Vergara, 1977. La tapa, si cabe, todavía es más engañosa. Tercera Fundación tiene una ficha completa.)

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

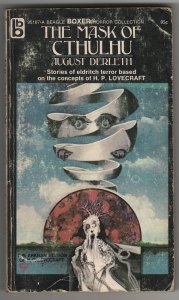

August Derleth, The mask of Cthulhu. Beagle Books, New York, 1971. (Click para agrandar.)

La tapa se destaca por la variación “horrorífica” sobre la litografía de M. C. Escher:

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

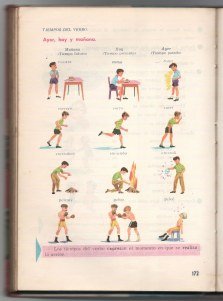

Manual del alumno bonaerense. Tercer grado. Primera edición, segunda tirada. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, noviembre de 1962. (Click para agrandar.)

Este fue mi manual de tercer grado. Lo usé tanto que ahora, al hojearlo después de varias décadas, todavía me acuerdo de muchas de las imágenes. A vuelo de pájaro, sorprende la dignidad general del libro. Están las grandes dosis de patriotismo exagerado y simplificado, la omisión cuidadosa de genitales en la parte sobre anatomía, el envejecimiento irremediable de muchos temas. Pero otras cosas, muchas, siguen estando bien, o al menos no despiertan nada peor que comprensión por lo que se pensaba en la época.

Es raro el ordenamiento de temas, que seguramente tendrá que ver con el programa de estudios. Se puede ver en la primera página del índice, con la alternancia de “El Virreinato” con “El trabajo” y “Manuel Belgrano” con “El suelo” (click para agrandar):

Por supuesto, hay cosas graciosas. A veces con intención, a veces porque (creo) hoy no las haríamos así. La que sigue cumple ambas condiciones (click para agrandar):

En general, un reencuentro más placentero de lo que hubiera creído.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

A principios de 1991 fui a Colonia del Sacramento, a visitar a Jorge, mi amigo del alma. Llevé una cámara de fotos que me prestó Douglas, mi otro amigo del alma. Durante los días que pasé en su casa, Jorge y yo nos sacamos mutuamente una cantidad de fotos. Un par de esas fotos llegaron a ser publicadas mucho tiempo después (a través de copias que conservaron Alicia y Juan Ignacio, la familia de Jorge), cosa que me encantó. Pero nunca me animé a ponerlas en mi blog. Ahora que pasaron veinte años (¡veinte años!) me siento lo bastante audaz como para juntar esas dos con algunas más y publicarlas aquí. (Siempre admiré a Mario Levrero, aún antes de conocerlo. Pero en estas fotos quien está es Jorge, mi amigo, y por eso insisto en el nombre íntimo y no el nombre de las tapas de libros.)

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

¡Nuevo libro! El hilo, con imágenes de Claudia Degliuomini y textos míos. Publicado por Libros-álbum del Eclipse, colección que dirige Istvan Schritter. Dice la contratapa:

“El capitán del barco fuera de tiempo, el hombre que arregla ascensores, la noche que espera sentada, la soledad obediente… a todos enhebra el hilo para convertirlos en algo distinto. ¿Hilo narrativo? ¿Hilo conductor? Lo sabremos al final. Las acuarelas de Claudia Degliuomini y los textos de Eduardo Abel Gimenez se cosen en un entredós: mínimas historias que bordan otra historia, la que el libro oculta (¿o devela?).”

Más (y mejores) fotos, en el blog de Claudia.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

“El fondo del pozo es una novela de ciencia ficción, pero una novela especial. Un tinte surrealista tiñe la historia confundiendo a los personajes y, junto con ellos, al lector. Y es que en el interior del pozo, las causas y los efectos tienen sus propias reglas, que nunca se llegan a conocer.”

Bonita reseña de mi novela El fondo del pozo, por José M. Larrea, en la revista online Sudor de Tinta. (La imagen de la tapa está tomada de ahí.)

Hacia el final, una reflexión que me sorprendió. Resulta que los tres personajes principales de la novela “piensan juntos”, es decir tienen una especie de telepatía extraña a la que nunca se llama por ese nombre. Larrea, entonces, dice:

“Es interesante ver cómo los personajes se refieren a esta manera de pensar: según ellos, cuando piensan juntos están conectados y cuando piensan por separado (por algún acontecimiento externo que los conmociona) están desconectados. Basta ver que la novela se publicó en 1985 para quedarse consternado. De alguna manera, El fondo del pozo se anticipó más de veinte años y nos habla directamente a nosotros, a nuestra realidad, en la que las comunidades y redes sociales tienen como idealidad una pertenencia común y un pensamiento compartido. Y si se tiene en cuenta que la habilidad de Sabrasú, Calibares y Gadma fue adquirida (al menos en teoría, ya que nada en esta novela es pasible de ser afirmado) por medio de la manipulación de una máquina, entonces da más que pensar. Este solo hecho justifica que se saque a esta novela del olvido en que está confinada. Y si le sumamos que es entretenida y está buena, tanto mejor.”

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

Blogger presentó una magnífica colección de formas nuevas de ver un blog. Están disponibles para todos los blogs alojados en blogspot.com. Para encontrarlas hay que agregar /view a la dirección normal del blog, con lo que aparece la primera de esas nuevas presentaciones; para encontrar las siguientes, hay que hacer click en un botón celeste que hay arriba a la derecha, del que se despliegan las opciones correspondientes.

Aquí van descripciones y capturas de pantalla de cómo se ve Ximenez. Son apasionantes las maneras diversas en que se puede mostrar la información. (Click en cada imagen para agrandarla al tamaño real. Los links llevan a las vistas correspondientes de este blog.)

Timeslide reparte los posts en tres columnas. La de la izquierda muestra mayor detalle: fecha, imagen, fragmento de texto. La del centro ya no muestra la fecha ni la imagen. En la de la derecha hay nada más que títulos. Cada post sólo está en una de las columnas, no en las otras. Es decir, no es que un post que aparezca en una de las columnas se repita con menor o mayor detalle en otra. Al pasar el cursor sobre un post de las primeras dos columnas sale la cantidad de comentarios. Sobre la tercera columna, además de ese número también se muestra el comienzo del texto.

Un rasgo de estas “vistas dinámicas”, como las llaman, es la página infinita. Igual que pasa en Facebook y otros sitios, cuando uno llega al pie de la página se carga más contenido, y la página se alarga.

Eso sí, para ver estas cosas hay que tener un navegador moderno: en Internet Explorer 8, por ejemplo, aparece un amable cartel con links a las versiones de Firefox, Chrome, Safari e Internet Explorer que sí las muestran. Tampoco se ven en teléfonos y otros aparatos móviles.

Aquí va un video de presentación de estas vistas, donde se demuestran varias cosas que no incluí arriba:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fuDuNV4h_ZI]

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).

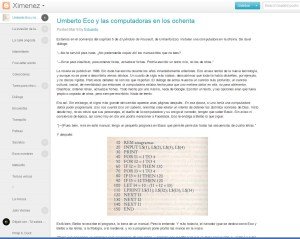

Estamos en el comienzo del capítulo 5 de El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. Instalan una computadora en la oficina. Se da el diálogo:

“—No te servirá para nada. ¿No pretenderás copiar ahí los manuscritos que no lees?

“—Sirve para clasificar, para ordenar listas, actualizar fichas. Podría escribir un texto mío, no los de otros.”

La novela se publicó en 1988. Sin duda fue escrita durante los años inmediatamente anteriores. Eco acusa recibo de la nueva tecnología, y aunque no se pone a describirla vemos atisbos. Un cuarto de siglo más sabios, descubrimos que todavía había diskettes, por ejemplo, y no discos rígidos. Pero esos detalles no son los que importan. El diálogo de arriba muestra un cambio más profundo, un cambio cultural, social, de mentalidad: por entonces la computadora estaba hecha para que uno metiera datos en ella, no para obtenerlos. Clasificar, ordenar listas, actualizar fichas. Todo hecho por uno mismo, nada de Google. Escribir un texto, y las opciones eran que fuera propio o copiado de otros, pero siempre escribirlo. Nada de leerlo.

Era así. Sin embargo, el signo más grande del cambio aparece unas páginas después. En esa época, si uno tenía una computadora debía poder programarla. Eso nos cuenta Eco sin saberlo, mientras cree relatar un intento de obtener los distintos nombres de Dios. Visto desde hoy, no es obvio que sus personajes, el dueño de la computadora y su amigo el narrador, tengan que saber Basic. Sin aviso ni conciencia de época, así como hoy en día uno podría mencionar a Facebook, Eco le endilga a Belbo lo que sigue:

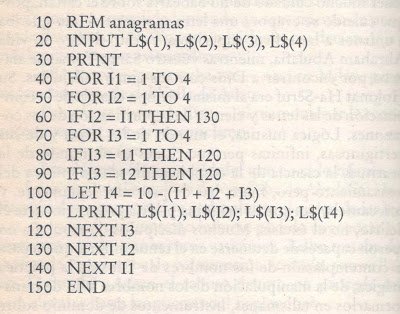

“[—]Pues bien, mira en este manual, tengo un pequeño programa en Basic que permite permutar todas las secuencias de cuatro letras.”

Y después:

Está bien, Belbo no escribe el programa, lo toma de un manual. Pero lo entiende. Y más todavía, el narrador (que se dedica como Eco y Belbo a las letras, a la filología, a lo medieval, y no a programar) pone pronto las manos en la masa:

“Tenía que componer un programa para anagramas de seis letras, y bastaba con modificar el que ya tenía para cuatro. […] Volví a subir, dejé los bocadillos en un rincón, pasé enseguida al whisky, inserté el disco de sistema para el Basic, compuse el programa para las seis letras, con los errores habituales, por lo que tardé más de media hora, pero hacia las dos y media el programa estaba funcionando y la pantalla hacía desfilar ante mis ojos los setecientos veinte nombres de Dios.”

Por si hace falta, doy fe de que era así. Tuve computadoras en los ochenta, y las programé. En Basic. Si hubiera leído El péndulo de Foucault en 1988 nada de esto me hubiera sorprendido. O sí, pero en otro sentido: ¡qué al día está Umberto Eco!

Los años siguientes fueron la historia de cómo la mayoría de nosotros dejamos de programar nuestras computadoras. Si hoy Eco se pusiera a escribir ese capítulo, no mencionaría el Basic (ni, ya que estamos, modernizaría el relato con una dosis de JavaScript o C++). Buscaría un programa online, y por supuesto que lo encontraría.

Si queremos generalizar, toda novela es un relato involuntario de ciertos aspectos de época. Entiendo. Esto no es distinto. Y ni siquiera terminé de leer El péndulo de Foucault, que encaro por primera vez en la vida. Pero me llamó la atención y tuve ganas de compartirlo.

Nota del día siguiente: Hay dos errores de tipeo en el código, por culpa de la semejanza entre la letra I mayúscula y el número 1. Donce dice “80 IF I3=11 THEN 120″ debe decir “80 IF I3=I1 THEN 120″. Y donde dice “90 IF I3=12 THEN 120″ debe decir “80 IF I3=I2 THEN 120″. Sí, se ve muy parecido. Me hace acordar que muchas máquinas de escribir carecían de número 1: había que usar la ele minúscula. Fue un largo y difícil aprendizaje, con la llegada de las computadoras y la necesidad de programarlas, acostumbrarse a que un 1 y una l no eran lo mismo.

Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).