[17/5/2002]

Hoy encontré una pequeña libreta Norte que estuvo perdida durante un año. La usábamos para anotar las cosas más graciosas que decía nuestro hijo Gabriel.

Empieza en agosto del ’98, cuando Gabriel tenía dos años y ocho meses (“Hay que decir palabras lindas: tostada, banana… No palabras feas”).

Termina, por ahora, en marzo de 2001, cuando Gabriel tenía cinco años y tres meses (“Anteayer hoy fue pasado mañana”).

Ya pasé todo el contenido a un archivo de texto en mi computadora. También hice un backup.

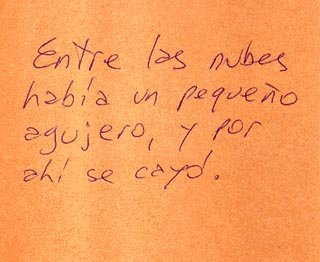

Entre las 65 anotaciones hay muchas que son memorables, la mayoría por motivos personales, incomprensibles fuera de la vida familiar. Tres de las anotaciones son sucesivos y verdaderos Proyectos de Vida:

- “Cuando sea grande voy a tocar todo, voy a tener el pelo negro como mamá, voy a hacer eso con los chicles, voy a tener los pies grandes, voy a poder hacer upa. Voy a ser electricista también.” (23/9/98)

- “Cuando tenga tres años me van a crecer alitas.” (18/11/98)

- “¿Saben qué quiero ser cuando sea grande? Quiero ser nene.” (20/5/2000)

“En la llorería venden lágrimas.” (2/5/99)

No sé dónde está la libreta. Por suerte conservo el archivo.