“Chicos de palabra” es una muestra interactiva y a la vez una campaña de promoción de la lectura que organiza cada año la Secretaría de Cultura de Rada Tilly. De manera original, imaginativa, se invita a los chicos de escuelas de la zona a leer y jugar en grupo. Y también a volver con sus familias.

La creatividad de María José Abeijón (secretaria de cultura), Adriana Vázquez (directora del Taller de Arte de Rada Tilly) y el equipo que trabaja con ellas es sorprendente. Ojalá el evento vaya teniendo cada vez más difusión, sobre todo fuera del área local, y eventualmente llegue a repetirse en otros lados. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, le daríamos la bienvenida con entusiasmo.

El año pasado alcancé a curiosear la segunda edición. Este año me invitaron a participar en la tercera con actividades paralelas: talleres de lectura y escritura para adultos y para chicos de secundario. Fui, disfruté (incluso trabajando) y saqué fotos. El viaje y el disfrute no se pueden compartir; algunas de las fotos están acá abajo.

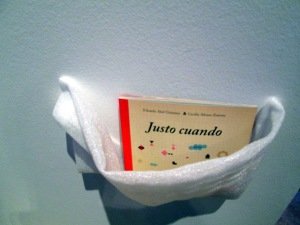

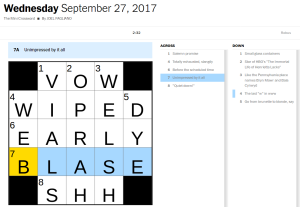

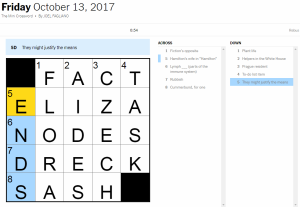

Para una de las actividades de “Chicos de palabra” usaron mi libro Justo cuando. Hicieron un jenga gigante. La consigna consiste en que cada jugador, a su turno, diga un “cuando” del libro (por ejemplo, “cuando estás por cruzar la calle y empieza el otoño”) antes de mover su pieza.

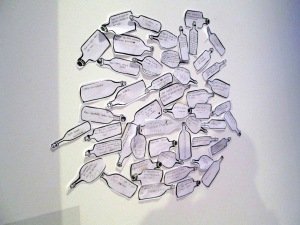

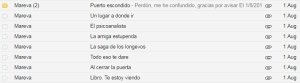

Otra actividad consiste en elegir una botella de un montón. Cada botella tiene un mensaje adentro. La idea es responder al mensaje en un papel (con forma de botella) y pegar la respuesta en la pared, que de a poco se llena de mensajes.

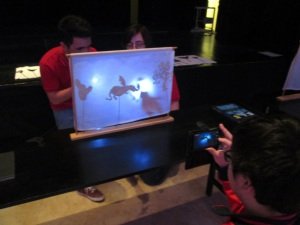

Hay mucho más en la enorme sala de exposiciones del Centro Cultural Rada Tilly, donde se lleva a cabo “Chicos de palabra”. Las fotos siguientes, en desorden absoluto, muestran algunos rincones, algunos momentos.

Antes de todo esto, fui cuando todavía estaban armando todo. Pero fuera de hora, como para tener el lugar para mí solo. Sigue una variedad de fotos de ese momento: luces, sombras y colores son mérito de las diseñadoras.

Como frutilla del postre, coincidieron en el lugar Ruth Kaufman y Luciana Mellado. Acá, todos payaseamos entre los peces:

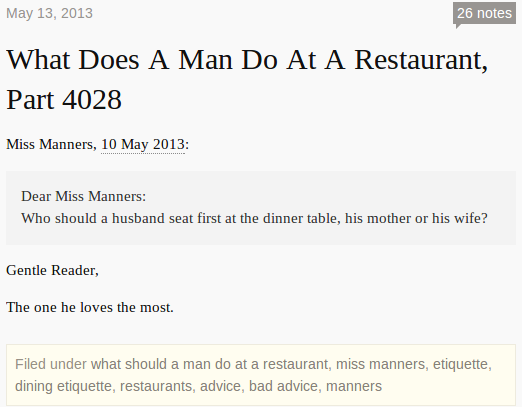

El sitio Rada Tilly Noticias tiene una buena descripción de “Chicos de palabra”:

“Chicos de Palabra” es una experiencia de los sentidos y de los sentires, una propuesta de descubrimiento estético, de incubación personal, de nutrición, expresión y escucha. Se trata de un espacio de narración y juego con la literatura que además suma en esta oportunidad un taller junto al escritor Eduardo Abel Giménez.

“Imaginamos y desarrollamos esta propuesta convencidos de que la lectura es contagiosa e imprevisible y que es la palabra la que nos constituye como seres sociales. Esta vez, el eje será la riqueza de las lenguas, el lenguaje en movimiento y el espacio estará atravesado por los mundos sutiles”, contó la Secretaria de Cultura, María José Abeijón. (…)

Cada año las ediciones proponen un eje diferente. En la primera, el ambiente invitaba a hacer una inmersión en los universos de diversos libros elegidos especialmente por abrir paso a la creatividad, la ciencia, los vínculos o la aventura, mientras que en la segunda edición el eje fueron las versiones de historias clásicas en un ambiente onírico de bosque monocromático.

Sobre esta tercera edición, la Secretaria de Cultura, Maria José Abeijón, anticipó que “este año tendremos una estética marina- submarina jugando también con la fusión cielo-mar. Nos centraremos en los mundos sutiles – lo ingrávido, lo que flota, las sombras- en un paralelismo con el lenguaje como coreografía, como el movimiento envolvente de la palabra, lo frágil, lo poético y lo preciso”.

Finalmente, alguien me sacó esta foto jugando al jenga. Con casco.