Los libros de historia afirman que la Guerra de los Robots empezó el 29 de abril de 1718, con la invasión de París. Es un error. Pocos días antes del gran despliegue en la capital de Francia, las fuerzas enemigas se enfrentaron por primera vez en un sitio menos visible, y sobre todo menos atractivo para la posteridad: un pequeño buque a la deriva, en medio del océano Índico, con solo dos tripulantes a bordo.

Los libros de historia afirman que la Guerra de los Robots empezó el 29 de abril de 1718, con la invasión de París. Es un error. Pocos días antes del gran despliegue en la capital de Francia, las fuerzas enemigas se enfrentaron por primera vez en un sitio menos visible, y sobre todo menos atractivo para la posteridad: un pequeño buque a la deriva, en medio del océano Índico, con solo dos tripulantes a bordo.

Uno de ellos era yo, Aenon Westveer, primer oficial de la Dulce Esmeralda. El otro, nuestro supuesto capitán, un impostor llamado Kelley Lapin que había traído la desgracia a bordo. Atado al palo mayor, Lapin se lamentaba de su suerte con gritos agudos y prolongados, propios de un animal. Más de una vez intenté callarlo con una bofetada bien provista; el único resultado era que redoblara esfuerzos para avergonzar a la especie humana.

El resto de la tripulación había muerto en circunstancias hasta ese momento inexplicables. Algunos se habían arrojado por la borda; otros se habían clavado su propio puñal. Con mayor o menor originalidad, salpicando más o menos sangre a su alrededor, cada uno había tomado su propia vida a lo largo de las últimas horas. Al caer la noche, solo el miserable de Lapin y yo quedábamos con vida.

Estos acontecimientos llegarían a ser una trágica rutina tras la declaración de la guerra, pero en ese momento ignorábamos la causa. Finalmente, tras la caída de la noche, se dejaron ver los responsables de tanta muerte. La nave invisible que nos venía acompañando, y que había experimentado en nosotros las ondas electromagnéticas que pronto enloquecerían a la humanidad, apareció sin previo aviso. Su aspecto pronto sería tristemente familiar en todo el mundo: una esfera plateada, luminosa, sin rasgos, alta como la Dulce Esmeralda, que flotaba en el aire a pocos metros de nosotros.

De su interior salieron los primeros robots extraterrestres que pisaron nuestro planeta.

Si estoy aquí para contar mi aventura es gracias a dos acontecimientos que ocurrieron en rápida sucesión. El primero fue que los extraterrestres eligieron a Lapin, y no a mí, como primer blanco. Los aullidos del impostor acabaron en un gorgoteo repugnante.

El segundo suceso fue la llegada inmediata de los otros robots, aquellos que aprenderíamos a amar y respetar, venidos de un futuro tan distante como inimaginable para nosotros. ¡Los Defensores de la Tierra!

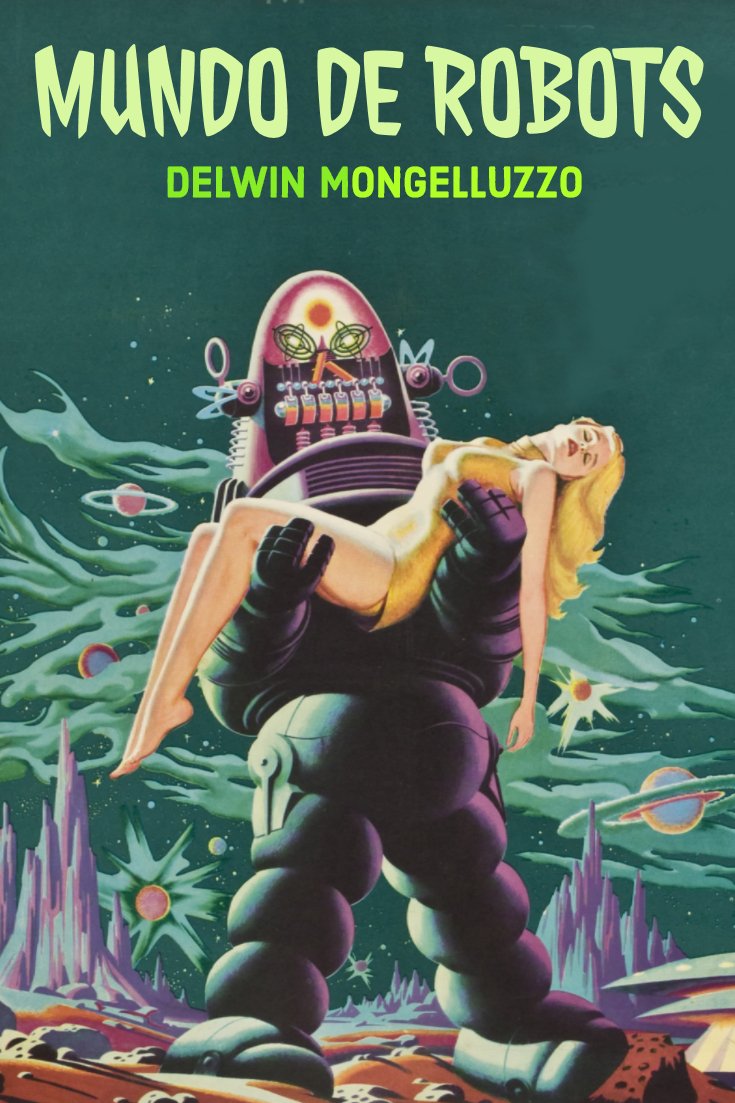

(Así empieza La Guerra de los Robots, de Alistair Schutts. una novela que no existe. Para la tapa usé una imagen de George Hodan, que la puso en el dominio público.)

Se dice que en las estepas de la Luna no hay lugar para el ocio, la belleza o el amor. Quienes no han estado allí suponen que son territorio de dolor, sed y desconsuelo. Y es lógico que así sea, pues las estepas de la Luna saben ocultar sus tesoros a quienes las contemplan de lejos, ya sea a través de un telescopio o a bordo de los modernos cohetes que siguen viaje al oasis abundante de Venus.

Se dice que en las estepas de la Luna no hay lugar para el ocio, la belleza o el amor. Quienes no han estado allí suponen que son territorio de dolor, sed y desconsuelo. Y es lógico que así sea, pues las estepas de la Luna saben ocultar sus tesoros a quienes las contemplan de lejos, ya sea a través de un telescopio o a bordo de los modernos cohetes que siguen viaje al oasis abundante de Venus. Erwin Rhodes se calzó el casco, acomodó el arnés que lo retenía en el asiento y esperó. La ansiedad se vertía en gotas de sudor que le enmarcaban el rostro. Los otros tripulantes también se agitaron en sus sitios. Solo se oía la voz monótona de la radio, con su rítmico recitado de números. Los últimos segundos de cuenta regresiva eran los peores.

Erwin Rhodes se calzó el casco, acomodó el arnés que lo retenía en el asiento y esperó. La ansiedad se vertía en gotas de sudor que le enmarcaban el rostro. Los otros tripulantes también se agitaron en sus sitios. Solo se oía la voz monótona de la radio, con su rítmico recitado de números. Los últimos segundos de cuenta regresiva eran los peores. El ambiente clásico, un poco solemne, del gran salón contrastaba con las risotadas de un grupo de hombres que ocupaba el rincón más alejado de la entrada. El doctor Washbourne Savitz, secretario de la Sociedad Física Imperial, los miró con desaprobación. Era su responsabilidad que el pequeño grupo de científicos que había convocado pudiera intercambiar opiniones sin que nada los molestar. Por suerte, parecían incapaces de percibir lo que ocurría a su alrededor. Sentados en torno a la pequeña mesa redonda, con las cabezas inclinadas hacia el centro —tan próximas que cada uno podía contar los pelos de la nariz de sus interlocutores—, seguían conversando en voz baja.

El ambiente clásico, un poco solemne, del gran salón contrastaba con las risotadas de un grupo de hombres que ocupaba el rincón más alejado de la entrada. El doctor Washbourne Savitz, secretario de la Sociedad Física Imperial, los miró con desaprobación. Era su responsabilidad que el pequeño grupo de científicos que había convocado pudiera intercambiar opiniones sin que nada los molestar. Por suerte, parecían incapaces de percibir lo que ocurría a su alrededor. Sentados en torno a la pequeña mesa redonda, con las cabezas inclinadas hacia el centro —tan próximas que cada uno podía contar los pelos de la nariz de sus interlocutores—, seguían conversando en voz baja. Magnolia avanzó decidida hacia las máquinas voladoras. La perspectiva de surcar los cielos la llenaba de una felicidad que por momentos lograba superar sus preocupaciones. El viento le envolvía el vestido en torno a las piernas. Sobre puntos casi opuestos del horizonte, los soles de Alcumbria se movían con sapiencia de estrellas.

Magnolia avanzó decidida hacia las máquinas voladoras. La perspectiva de surcar los cielos la llenaba de una felicidad que por momentos lograba superar sus preocupaciones. El viento le envolvía el vestido en torno a las piernas. Sobre puntos casi opuestos del horizonte, los soles de Alcumbria se movían con sapiencia de estrellas. Jones enfundó la pistola láser y miró a su alrededor. Los alienígenas, esta vez, no pudieron devolverle la mirada. Yacían revueltos entre las piedras de la costa, vencidos por la puntería de Jones y la miopía que les generaba la atmósfera terrestre.

Jones enfundó la pistola láser y miró a su alrededor. Los alienígenas, esta vez, no pudieron devolverle la mirada. Yacían revueltos entre las piedras de la costa, vencidos por la puntería de Jones y la miopía que les generaba la atmósfera terrestre. Shepard alzó la maleta y empezó a andar hacia la nave espacial que lo esperaba. A un lado, dos robots guardianes lo observaban impasibles. Al otro, la pared de vidrio se interponía entre él y una ciudad en la que solo quedaban seres de metal.

Shepard alzó la maleta y empezó a andar hacia la nave espacial que lo esperaba. A un lado, dos robots guardianes lo observaban impasibles. Al otro, la pared de vidrio se interponía entre él y una ciudad en la que solo quedaban seres de metal.