El año próximo Catamarca ejercerá la presidencia rotativa de la Unión Europea. “Será una ocasión especial para demostrar nuestro grado de compromiso con la reasignación regional”, dijo anoche el canciller catamarqueño, Rolf Uffmeier.

“Los desafíos de la reasignación no se han terminado tras la mudanza”, agregó el político. “Lejos de ello, es ahora que debemos trabajar con mayor firmeza para realizar el potencial de nuestros nuevos territorios.”

Esta postura difiere hasta cierto punto de la sostenida por el gobierno catamarqueño hace dos años, durante el momento más tenso de la disputa con los Estados Unidos. En aquel momento, Wolf Uschmeier, entonces presidente de Catamarca, sostenía que “los Estados Unidos han perjudicado enormemente a la Unión Europea al quedarse con África para su exclusivo beneficio”.

Las últimas encuestas, sin embargo, parecen apoyar el entusiasmo expresado por el canciller Uffmeier. Un abrumador ochenta y dos por ciento de la población catamarqueña considero “bueno” o “muy bueno” el resultado de la adquisición de Sudamérica como sede de la Unión Europea. Y no menos de un setenta y tres por ciento acuerda en forma “total” o “parcial” con la afirmación de que los viejos territorios estaban en decadencia terminal.

Por otra parte, la delicada cuestión de los habitantes originarios prácticamente ha desaparecido de la agenda pública, dado que según todas las informaciones disponibles los exsudamericanos se encuentran bastante felices en Marte.

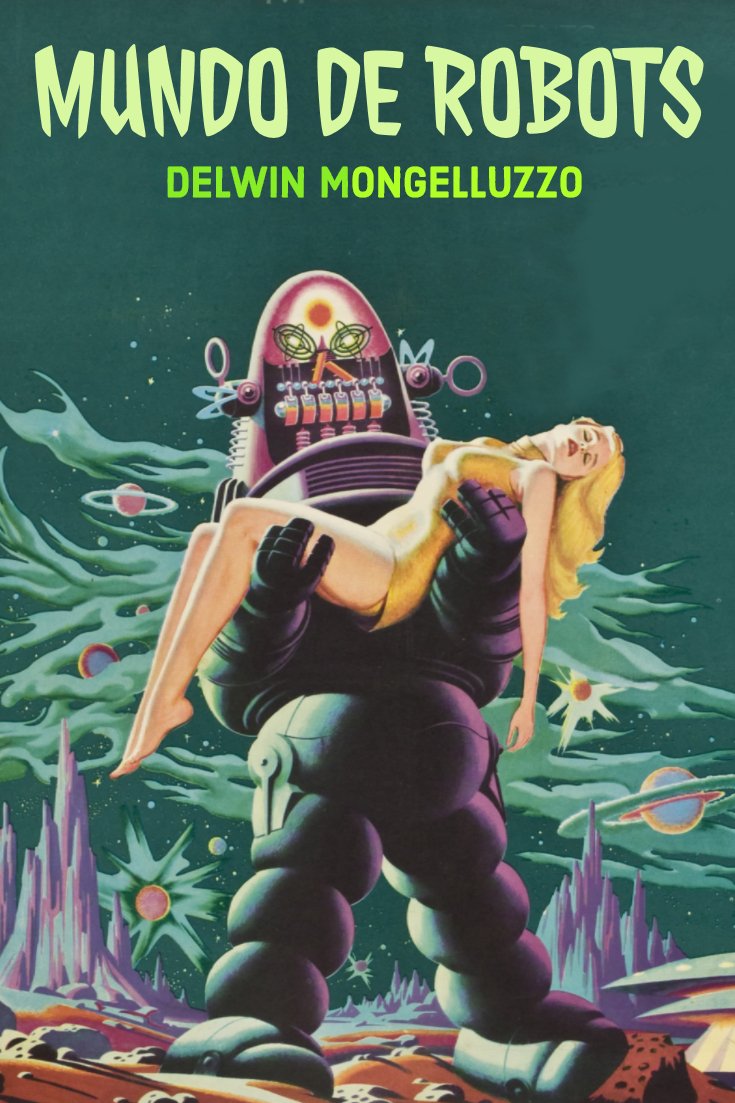

Los libros de historia afirman que la Guerra de los Robots empezó el 29 de abril de 1718, con la invasión de París. Es un error. Pocos días antes del gran despliegue en la capital de Francia, las fuerzas enemigas se enfrentaron por primera vez en un sitio menos visible, y sobre todo menos atractivo para la posteridad: un pequeño buque a la deriva, en medio del océano Índico, con solo dos tripulantes a bordo.

Los libros de historia afirman que la Guerra de los Robots empezó el 29 de abril de 1718, con la invasión de París. Es un error. Pocos días antes del gran despliegue en la capital de Francia, las fuerzas enemigas se enfrentaron por primera vez en un sitio menos visible, y sobre todo menos atractivo para la posteridad: un pequeño buque a la deriva, en medio del océano Índico, con solo dos tripulantes a bordo. Se dice que en las estepas de la Luna no hay lugar para el ocio, la belleza o el amor. Quienes no han estado allí suponen que son territorio de dolor, sed y desconsuelo. Y es lógico que así sea, pues las estepas de la Luna saben ocultar sus tesoros a quienes las contemplan de lejos, ya sea a través de un telescopio o a bordo de los modernos cohetes que siguen viaje al oasis abundante de Venus.

Se dice que en las estepas de la Luna no hay lugar para el ocio, la belleza o el amor. Quienes no han estado allí suponen que son territorio de dolor, sed y desconsuelo. Y es lógico que así sea, pues las estepas de la Luna saben ocultar sus tesoros a quienes las contemplan de lejos, ya sea a través de un telescopio o a bordo de los modernos cohetes que siguen viaje al oasis abundante de Venus. Erwin Rhodes se calzó el casco, acomodó el arnés que lo retenía en el asiento y esperó. La ansiedad se vertía en gotas de sudor que le enmarcaban el rostro. Los otros tripulantes también se agitaron en sus sitios. Solo se oía la voz monótona de la radio, con su rítmico recitado de números. Los últimos segundos de cuenta regresiva eran los peores.

Erwin Rhodes se calzó el casco, acomodó el arnés que lo retenía en el asiento y esperó. La ansiedad se vertía en gotas de sudor que le enmarcaban el rostro. Los otros tripulantes también se agitaron en sus sitios. Solo se oía la voz monótona de la radio, con su rítmico recitado de números. Los últimos segundos de cuenta regresiva eran los peores. El ambiente clásico, un poco solemne, del gran salón contrastaba con las risotadas de un grupo de hombres que ocupaba el rincón más alejado de la entrada. El doctor Washbourne Savitz, secretario de la Sociedad Física Imperial, los miró con desaprobación. Era su responsabilidad que el pequeño grupo de científicos que había convocado pudiera intercambiar opiniones sin que nada los molestar. Por suerte, parecían incapaces de percibir lo que ocurría a su alrededor. Sentados en torno a la pequeña mesa redonda, con las cabezas inclinadas hacia el centro —tan próximas que cada uno podía contar los pelos de la nariz de sus interlocutores—, seguían conversando en voz baja.

El ambiente clásico, un poco solemne, del gran salón contrastaba con las risotadas de un grupo de hombres que ocupaba el rincón más alejado de la entrada. El doctor Washbourne Savitz, secretario de la Sociedad Física Imperial, los miró con desaprobación. Era su responsabilidad que el pequeño grupo de científicos que había convocado pudiera intercambiar opiniones sin que nada los molestar. Por suerte, parecían incapaces de percibir lo que ocurría a su alrededor. Sentados en torno a la pequeña mesa redonda, con las cabezas inclinadas hacia el centro —tan próximas que cada uno podía contar los pelos de la nariz de sus interlocutores—, seguían conversando en voz baja. Magnolia avanzó decidida hacia las máquinas voladoras. La perspectiva de surcar los cielos la llenaba de una felicidad que por momentos lograba superar sus preocupaciones. El viento le envolvía el vestido en torno a las piernas. Sobre puntos casi opuestos del horizonte, los soles de Alcumbria se movían con sapiencia de estrellas.

Magnolia avanzó decidida hacia las máquinas voladoras. La perspectiva de surcar los cielos la llenaba de una felicidad que por momentos lograba superar sus preocupaciones. El viento le envolvía el vestido en torno a las piernas. Sobre puntos casi opuestos del horizonte, los soles de Alcumbria se movían con sapiencia de estrellas. Jones enfundó la pistola láser y miró a su alrededor. Los alienígenas, esta vez, no pudieron devolverle la mirada. Yacían revueltos entre las piedras de la costa, vencidos por la puntería de Jones y la miopía que les generaba la atmósfera terrestre.

Jones enfundó la pistola láser y miró a su alrededor. Los alienígenas, esta vez, no pudieron devolverle la mirada. Yacían revueltos entre las piedras de la costa, vencidos por la puntería de Jones y la miopía que les generaba la atmósfera terrestre. Shepard alzó la maleta y empezó a andar hacia la nave espacial que lo esperaba. A un lado, dos robots guardianes lo observaban impasibles. Al otro, la pared de vidrio se interponía entre él y una ciudad en la que solo quedaban seres de metal.

Shepard alzó la maleta y empezó a andar hacia la nave espacial que lo esperaba. A un lado, dos robots guardianes lo observaban impasibles. Al otro, la pared de vidrio se interponía entre él y una ciudad en la que solo quedaban seres de metal.